SOQUIJ apporte ici un éclairage jurisprudentiel sur l’une des «Douze lois qui ont marqué le Québec», telles que présentées par la Fondation Lionel-Groulx en 2024.

Dans une série d’entretiens organisés en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec et QUB, la Fondation s’est intéressée à des lois du droit civil qui, depuis la Confédération de 1867, ont «structuré durablement le Québec comme société et nation uniques en leur genre».

J’ai commencé mes études en droit tout juste après l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, le 1er janvier 1994. Je me rappelle cette époque de transition où l'on entendait encore beaucoup parler de la norme du «bon père de famille» dans nos cours de responsabilité civile, alors que c’était la norme applicable sous l’égide du Code civil du Bas Canada (C.C.). Cette norme de conduite a ensuite fait place à la norme de conduite de la «personne raisonnable». Ce «bon père de famille» a côtoyé pendant longtemps une femme privée de capacité juridique (art. 986 C.C.) qui lui devait obéissance (art. 174 C.C.). Oui, oui, vous avez bien lu! Le statut de la femme mariée dans la société de 1866 n'était pas celui que l’on connaît de nos jours. Replongeons dans notre histoire!

Tour d’horizon de certains articles touchant le statut de la femme

Article 174: Le mari doit protection à sa femme; la femme, obéissance à son mari.

Article 175: La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir et lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.

Article 176: La femme ne peut rester en jugement sans l’autorisation ou l’assistance de son mari, quand même elle serait non commune ou marchande publique. Celle qui est séparée de biens ne le peut faire non plus si ce n’est dans le cas où il s’agit d’une simple administration.

Article 177: La femme, même non commune, ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entrevifs, ni autrement contracter, ni s’obliger, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit […].

Si cependant elle est séparée de biens, elle peut faire seule tous les actes et contrats qui concernent l’administration de ses biens.

Article 178: Si le mari refuse d’autoriser sa femme à ester en jugement ou à passer un acte, le juge peut donner l’autorisation.

Article 179: La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce, et en ce cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.

Elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation expresse ou présumée.

Article 182: Le mari, quoique mineur, peut, dans tous les cas, autoriser sa femme majeure; si la femme est mineure, l’autorisation du mari majeur ou mineur ne suffit que pour les cas où un mineur émancipé pourrait agir seul.

Article 183: Le défaut d’autorisation du mari, dans les cas où elle est requise, comporte une nullité que rien ne peut couvrir et dont se peuvent prévaloir tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel.

Article 986: Sont incapables de contracter:

Les mineurs, dans les cas et suivant les dispositions contenues dans ce code;

Les interdits;

Les femmes mariées, excepté dans les cas spécifiés par la loi;

Ceux à qui des dispositions spéciales de la loi défendent de contracter à raison de leurs relations ensemble, ou de l'objet du contrat;

Les personnes aliénées ou souffrant d'une aberration temporaire causée par maladie, accident, ivresse ou autre cause, ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont [incapables] de donner un consentement valable;

Ceux qui sont morts civilement.

Article 1424: Dans aucun cas, ni à la faveur d’aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.

Toute autorisation générale d’aliéner les immeubles, donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis est nulle.

Article 1425: Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme peut lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

Une histoire intéressante à se remémorer— la fondation de l’Hôpital Sainte-Justine

En 1907, il y a eu une rencontre entre Irma Levasseur et Justine Lacoste-Beaubien. Madame Levasseur était de retour des États-Unis, où elle s’était exilée pour faire ses études de médecin, et elle souhaitait fonder un hôpital pédiatrique à Montréal. Le projet s’est rapidement mis en branle sous la direction de Madame Lacoste-Beaubien, qui s’est présentée devant l’Assemblée nationale afin de demander que les femmes mariées faisant partie de ce projet puissent obtenir la capacité juridique nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

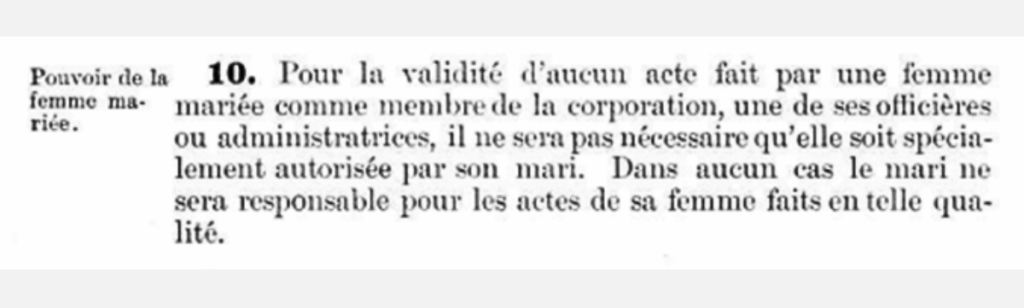

Voici l’article 10 qui a été inséré dans la Loi constituant en corporation l’hôpital Sainte-Justine, sanctionnée le 25 avril 1908:

En terminant, je vous invite à revisiter un billet antérieur que j’avais rédigé au sujet de l’évolution du statut de la femme afin de se remémorer, encore une fois, tout le chemin parcouru depuis cette pas si lointaine époque.